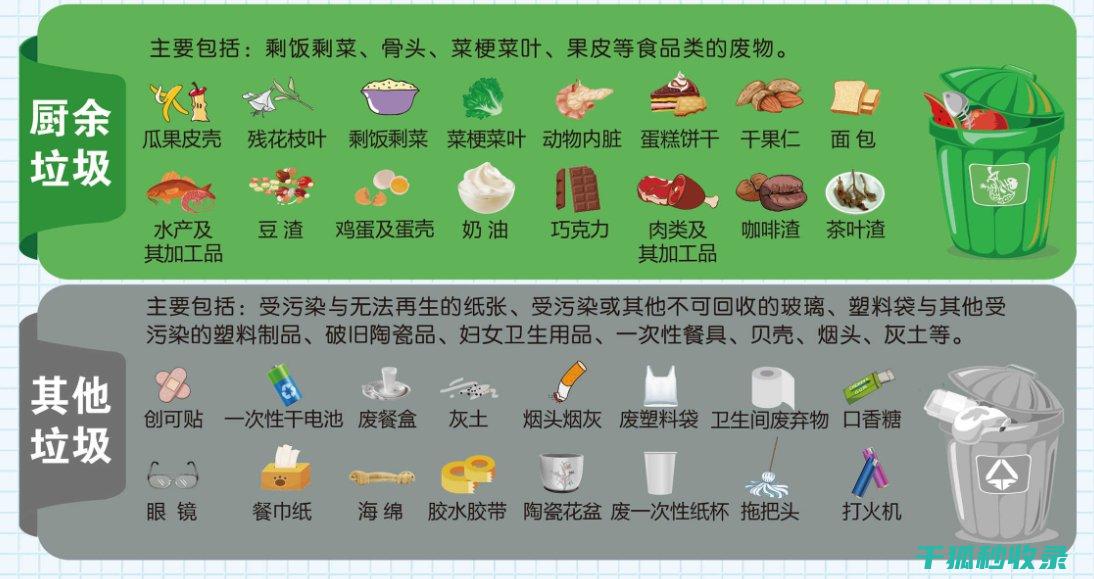

垃圾分类标准:从分散管理到集中处理的转变 (垃圾分类标准图片)

垃圾分类从分散管理到集中处理的转变,是中国城市管理与环境保护事业的重要一步,这一变革不仅反映了城市化进程中的环境挑战,也体现了国家对于可持续发展和资源再利用的高度重视。

随着城市化进程的加快,我国的城市垃圾产量逐年增长。据相关统计数据显示,中国每年产生的生活垃圾总量超过2亿吨,并且以每年约8%的速度递增。面对如此庞大的垃圾量,传统的分散式管理模式已经难以满足实际需求。分散式的垃圾收集方式存在诸多弊端,例如垃圾混装、分类不规范等问题,导致后续处理难度加大,资源浪费严重。因此,推行垃圾分类制度成为解决这一问题的关键措施之一。

为了实现从分散管理向集中处理的转变,政府出台了一系列政策法规来推动垃圾分类工作的开展。2019年,《生活垃圾分类标志》国家标准正式发布,明确了垃圾分类的基本类别及标识要求;随后,《城市生活垃圾分类及其评价标准》等一系列地方性法规相继出台,进一步细化了垃圾分类的具体操作流程。这些政策为各地开展垃圾分类工作提供了明确指导方向。

在实际操作过程中,许多城市采取了多种多样的方法来促进居民积极参与垃圾分类活动。例如,在一些社区内设置智能垃圾桶,居民只需将不同类型的垃圾投入相应颜色的垃圾桶中,系统便会自动称重并给予积分奖励。这种方式不仅提高了居民参与度,还有效减少了错误投放现象的发生。通过宣传教育活动普及垃圾分类知识也是非常重要的手段之一。许多学校、企业和社会组织都积极开展了形式多样的宣传活动,帮助市民了解垃圾分类的重要性以及具体做法。

在推进垃圾分类的过程中也遇到了不少困难和挑战。首先是公众意识不足,部分市民尚未养成良好的生活习惯,仍然习惯于将所有垃圾混在一起丢弃;其次是基础设施建设滞后,在一些老旧小区或偏远地区,缺乏足够的分类垃圾桶和转运设施,给垃圾分类工作带来了阻碍;最后是监管力度不够,缺乏有效的监督机制来确保垃圾分类措施得到严格执行。

针对上述问题,我们需要从多个方面入手加以改进和完善。一方面要继续加强宣传教育力度,采用多样化的方式提高市民的认知水平;另一方面也要加大对垃圾分类设施的资金投入,完善相关硬件条件;同时还需要建立健全法律法规体系,强化执法检查,形成全社会共同参与的良好氛围。

垃圾分类是一项长期而艰巨的任务,需要政府、企业和公民共同努力才能取得成功。只有当每个人都认识到自己在环境保护中的责任,并付诸实际行动时,我们才能够真正实现从分散管理到集中处理的转变,为子孙后代留下更加美好的家园。

本文地址: https://ekr.gsd4.cn/shcswz/18941.html